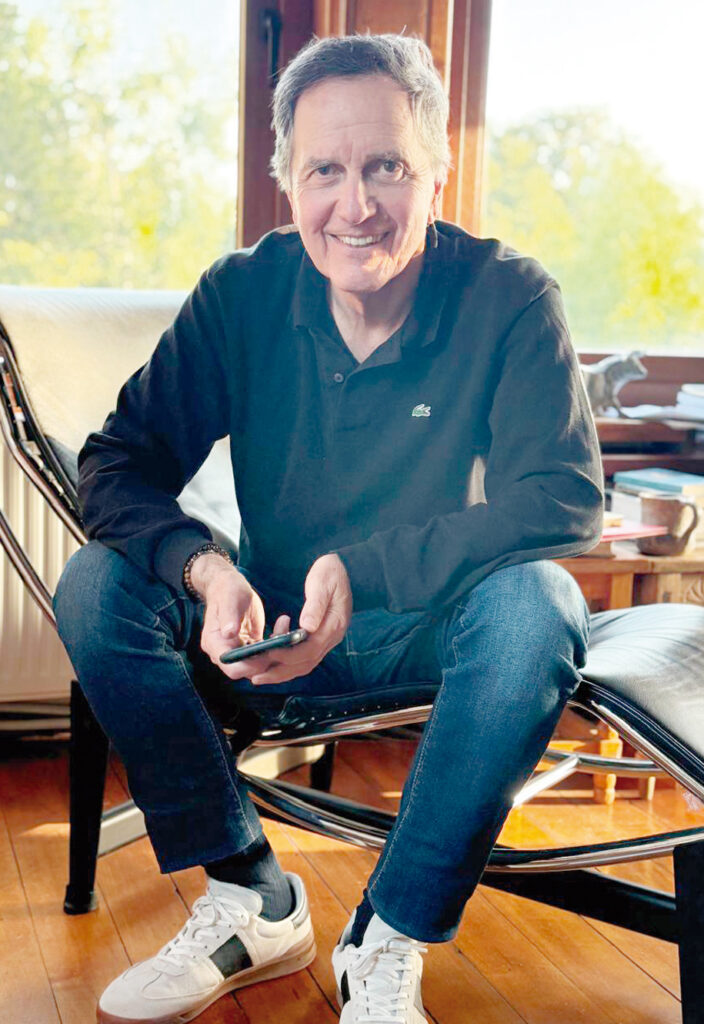

«Llevo a Alemania dentro de mí por mi formación y lo vivido»

Roberto Ampuero se caracteriza por su estrecha relación con Alemania, especialmente por sus experiencias formativas en la antigua RDA. Estas se reflejan tanto en sus novelas como en sus obras autobiográficas y analíticas. Como observador político y comentarista, el exembajador y exministro analiza los desarrollos sociales no solo desde una perspectiva literaria, sino que también toma posición de manera activa. En la entrevista con el Cóndor queda claro que Alemania fue para él más que un exilio; se convirtió en una clave para su desarrollo intelectual y literario.

¿Cómo se dio que usted asistiera al Colegio Alemán de Valparaíso?

Fue una decisión de mis padres porque estaba cerca de casa, hijos de amigos de mis padres asistían a la DSV y ésta tenía reputación por la formación bilingüe, la disciplina que inculcaba y la importancia del deporte en la formación.

¿De qué manera considera que los valores, la literatura y la enseñanza alemanas en ese colegio lo marcaron?

Me marcaron decisivamente porque el colegio me tendió el puente a esas dimensiones al hacerme crecer con tres idiomas, añadir a mi visión de mundo chilena una Weltanschauung europea, lo cual me permitió entender que la cultura chilena no era la única, e instalar a Alemania en mi horizonte de vida. Así terminé viviendo en tres Alemanias: la extinta RDA primero, la Bundesrepublik después y finalmente la Bundesrepublik reunificada.

En su infancia y juventud, ¿hubo también otras personas —por ejemplo, familiares— que procedieran de países de habla alemana y le transmitieran algo o lo influyeran de alguna manera?

No, pero mi abuela paterna, francesa, y mi abuelo materno, chileno, a menudo me hablaron de la importancia de que mis padres me enviasen a la DSV, pues marcaría mi vida, y tenían razón.

¿Fue el conocimiento del idioma alemán una de las razones por las que decidió ir a la RDA después del golpe militar en Chile?

Como ex alumno con Abitur podía ingresar a las universidades alemanas occidentales, pero por razones ideológicas (fui comunista en mi temprana juventud) preferí ir a la RDA. Mis amigos allá no podían comprender esa decisión, cuando lo único que deseaban era escapar del comunismo. Pero gracias al idioma pude trabar rápido en confianza con alemanes, no quedé circunscrito al ghetto chileno, como le pasó a la inmensa mayoría, que tardó mucho en darse cuenta de que vivía en dictadura. Así me enteré rápido de lo que de verdad anhelaban los alemanes orientales: libertad para salir del país encerrado, la democracia y la prosperidad de Alemania Federal. Entendí el drama de los alemanes orientales: pasaron del nacional-socialismo, a la ocupación soviética y de ahí a otro estado totalitario, el comunista alemán. Los alemanes orientales vivieron de 1933 a 1989, es decir 56 años, bajo el totalitarismo. Es menos de lo que lleva Cuba, 66 años, pero igual una pesadilla eterna.

¿Fue aquella ruptura y transformación en esos años — el cuestionamiento de sus propias convicciones — uno de los momentos más difíciles y decisivos de su vida?

La etapa más difícil de mi vida fue renunciar al comunismo en el comunismo. Hice de tripas corazón, pero no me victimizo, me carga la victimización. Bajo las circunstancias que me tocaron sobreviví, maduré y crecí. Lo narro en mis memorias «Nuestros años verde olivo» (Cuba) y «Detrás del muro» (RDA).

¿Existen valores o tradiciones alemanas que lo hayan marcado hasta hoy?

¡Claro! Disciplina, perseverancia y resiliencia de trabajo (comienzo a escribir a diario a las 6am), conciencia del valor del tiempo de uno y los demás, y un vínculo profundo con la naturaleza, el amor por la música clásica, la filosofía y la historia europeas, el apego a lo concreto y el disfrute de ciertas comidas y tradiciones alemanas. Me gusta la tendencia alemana a «filosofar» sobre los problemas, a ser austeros en comparación con nosotros y a buscar la precisión en sus argumentaciones.

¿Cómo cambia la vida en el exilio la mirada sobre el propio país de origen?

Mucho si uno tiene la suerte de hablar el idioma del país anfitrión antes de llegar. Si bien el exilio se nutre de una nostalgia que puede paralizar, aislar del nuevo país y generar resentimientos, el exilio puede conducir también a mirar con otros ojos al país natal, ver mejor sus claroscuros, advertir los defectos y las ventajas de nuestro ser. El exilio es productivo si uno combina la adaptación al país anfitrión sin olvidar al natal, amplía su criterio e incluye claves culturales nuevas que permiten descifrar mejor el mundo y la propia vida.

En su libro «Nuestros años verde olivo» usted relata sus experiencias de aquellos años. Usted estuvo nuevamente en los nuevos estados federados después de la caída del muro.

¿Cómo ve los cambios en Alemania desde la reunificación, especialmente en relación con los nuevos estados, si considera cómo era la RDA cuando usted vivía allí?

Las diferencias entre ambas «Alemanias» resultaron más complejas de superar de lo que se creyó inicialmente. Todos pecamos de ingenuidad en medio de la euforia del derribamiento pacífico de la dictadura comunista. Creo que las diferencias actuales surgen en 1945, cuando Alemania occidental es liberada por las democracias de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y la zona oriental es ocupada por la Unión Soviética estalinista. Allí se inicia un gran cisma inmenso y decisivo: unos transitaron a la democracia, la libertad y la prosperidad de Occidente, y los otros quedaron atrapados en un sistema totalitario ajeno a las tradiciones liberales de Occidente y una improductiva economía estatal impuestos por un Moscú que aun no entiende a Europa Occidental. Nadie se imaginó que la reunificación nacional tras la caída del Muro de Berlín (sobre lo que me tocó reportear durante semanas desde el escenario mismo de la historia para la agencia italiana IPS) no podría borrar ni de un plumazo ni a mediano plazo las dispares experiencias de vida acumuladas entre los alemanes de ambos estados. Será un proceso largo porque no era sólo un asunto material sino un proceso más complejo y profundo que causó padecimientos y frustraciones diferentes, creó mentalidades diferentes, y condujo a conclusiones y prejuicios diferentes. Aquello requerirá de mucha sabiduría política y tiempo, pero ese tiempo establece también nuevos prejuicios.

¿Mantiene aún contactos con Alemania, lee la prensa alemana y viaja a veces allí?

Claro que sí. De partida, uno de mis hijos, estadounidense, está casado con una alemana de Hessen. Mi esposa, por cierto, también se educó en un colegio alemán: el precioso colegio de Ciudad de Guatemala. Veo con regularidad Tagesthemen, reviso la prensa alemana -«Die Zeit», «Der Spiegel», «FAZ»- y me fascinan las mesas redondas sobre cultura, política alemana e internacional. Por su ubicación geográfica, en Alemania hay mucha reflexión y debate de calidad sobre Europa, las relaciones transatlánticas y asuntos mundiales. Ahora debía estar en Berlín porque con mi hijo íbamos a recorrer la ciudad donde viví años decisivos, y Bonn, donde él nació. Pero asuntos impostergables me impidieron viajar.

¿Ha observado en los últimos años paralelismos entre Chile y Alemania?

Ambos países comparten la polarización política mundial, el agobio ante la inmigración desbordada y su complejo impacto cultural, la crisis de identidad de los bloques políticos tradicionales de los últimos decenios, la conciencia de que vivimos un cambio de ciclo político nacional y transitamos hacia un nuevo paradigma global cuya conformación definitiva aun no divisamos.

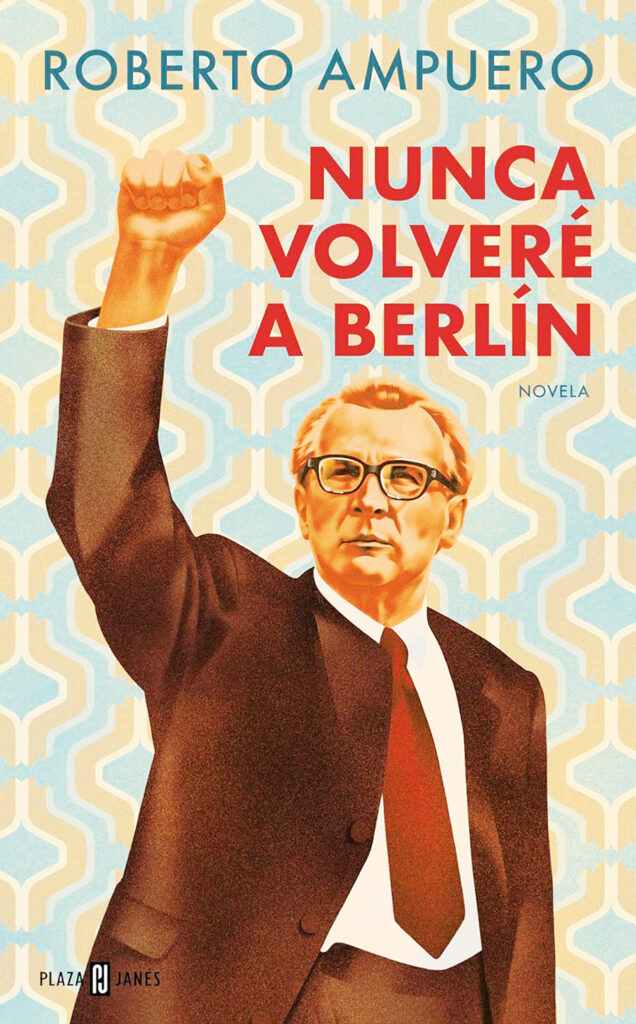

¿Qué lo motivó a retomar el tema de la RDA y del régimen socialista en su libro más reciente, «Nunca volveré a Berlín»?

Algo que los chilenos inexplicablemente han olvidado: que el arquitecto del Muro de Berlín y último dirigente de un estado que encerró detrás de muros, vallas y franjas minadas a 17 millones de personas, haya pasado los últimos años plácidamente en Chile, un país que recién recuperaba entonces la democracia. Que bajo el mismo cielo de Santiago y a escasa distancia, hayan coincidido Erich Honecker y Augusto Pinochet es ya un hecho novelesco, y también lo es que el dictador comunista haya rechazado invitaciones para exiliarse en Cuba y Corea del Norte, y haya preferido venir al Chile “neoliberal”.

Me propuse rescatar en clave literaria a Honecker en Chile. En un capítulo de «Nunca volveré a Berlín» los dos ex presidentes conversan una noche en casa de Honecker, ubicada en un condominio de La Reina.

¿Cuál ha sido uno de sus libros más exitosos —en Chile, en Alemania y a nivel mundial—?

Creo que «Los amantes de Estocolmo», «Nuestros años verde olivo», «La otra mujer» y «Detrás del muro».

¿Y cuál de ellos es especialmente importante para usted en lo personal?

«Nuestros años verde olivo».Es mi testimonio sobre la Cuba que me tocó vivir entre 1974 y 1979, experiencia que me llevó a renunciar a la Juventud Comunista en La Habana en 1976. No, yo no quería eso para Chile. Cuando aparece ese libro, inicios de los noventa, Cuba aún era un misterio, porque no había turismo. Hoy quienquiera puede ir a ver el desastre en que terminó el castrismo. Me enorgullece que con apenas 23 años intuí que aquello era un desastre y un drama para los cubanos y me llevó a renunciar al comunismo.

¿Hay autores o autoras de habla alemana, o libros en alemán, que le gusten especialmente o que hayan sido significativos para usted?

En alemán hay varios autores que aparecieron en momentos cruciales míos y aun me acompañan: Kästner, Goethe, Schiller, Heine, Böll, Kafka, Rilke, Thomas Mann, Zweig, Max Frisch, Peter Weiss, Dürrenmatt, Christa Wolf, Stefan Heym, Thomas Bernhard, Peter Handke. Y claro: Karl Marx y Friedrich Engels, pero también los maravillosos discursos de Richard von Weiz-

säcker y Helmut Schmidt, y hoy los notables textos sobre filósofos de Rüdiger Safranski.

La primera novela que leí en alemán en la DSV: «Emil und die Detektive» de Erich Kästner. Aunque conocí poemas de Goethe desde niño, al genio pude empezar a entenderlo en su profundidad gracias a «Die Leiden des jungen Werther» y «Goethes Gespräche mit Eckermann», maravilloso diario que llegó a mis manos en 1974 de un amigo que lo había encontrado botado junto a otros libros en una vereda de La Habana. Como ve, llevo a Alemania dentro de mi por mi formación y lo vivido.

A pesar de los muchos lugares del mundo en los que podría haber vivido, usted regresó a su país natal, Chile. Habría sido Alemania también una alternativa para usted?

Sí, pudo haber sido en un momento. En Bonn conocí a mi señora hace casi 40 años, cuando ella llegó allí como embajadora de Guatemala y yo dirigía una revista de política internacional del gobierno alemán. Después nos fuimos a vivir a Suecia y otros destinos, pero después Ana Lucrecia se retiró de la diplomacia y nos fuimos a vivir por más de quince años a Estados Unidos, donde me doctoré. Luego asumí como embajador en México, más tarde como canciller y después como embajador en España. Entonces decidimos que era bueno volver a una casa que habíamos construido 35 años antes en el Chile Profundo y que nos esperaba con buenas vibras y los árboles enormes y magníficos.

¿Tiene nuevos planes o proyectos, ya sea en el ámbito literario o en otros medios?

En abril próximo aparecen en la editorial Penguin Random House mis reflexiones como ex diplomático, y trabajo en una nueva novela. Quiero dedicar mis próximos años, junto a Ana Lucrecia, fundamentalmente a escribir, leer y escuchar música, y en eso Alemania seguirá presente en nuestras vidas porque a ambos nos marcó haber asistido a un colegio alemán y Bonn nos unió.

Las preguntas fueron formuladas por Silvia Kählert.

Lectura para el libro:

Roberto Ampuero

Nunca volveré a Berlín

Editorial Sudamericana

272 páginas

Año de edición: 2024